夏日的微风拂过山西灵石的古老街巷,也吹动了山西工程科技职业大学工程管理学院“灵石寻遗,匠韵承辉”实践团成员们探寻非遗的热忱之心。7月,这支由12名师生组成的实践团,怀揣着对传统文化的敬畏与好奇,奔赴山西省灵石县,开启了一场以“探寻非遗文脉”为主题的暑期社会实践之旅,旨在深入挖掘灵石县非遗底蕴,助力传统技艺在新时代绽放新光彩。

出征仪式上,实践团成员们精神抖擞,眼中满是对即将到来的非遗探寻之旅的期待。带着这份期待,团队首站走进了闻名遐迩的王家大院。踏入王家大院,仿佛穿越回了那个匠艺璀璨的时代。在这里,非遗技艺不再是书本上的文字描述,而是鲜活地赋予了建筑“活的灵魂”,让成员们真切体会到传统技艺中蕴含的深厚文化基因,感受到古人对美学与工艺的极致追求。

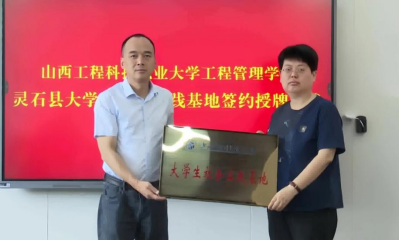

7月12日,工程管理学院与灵石县团委共建大学生社会实践基地的授牌仪式隆重举行。工程管理学院党委副书记(主持工作)温媛媛与灵石县委副书记统战部部长田晓宇共同为基地授牌,这一举措为非遗研究、传播与创新搭建起长效平台,意味着学校与地方将携手,以专业力量为非遗的保护与发展注入新动能。

为了让非遗文化更好地传播,7月13日,实践团队开展了普通话推广活动。在王家大院的景区内,队员们以诗词诵读为载体,引导游客规范发音。当游客们用标准的普通话吟诵出优美的诗词,不仅让古建文化氛围越发浓郁,也让他们能更清晰、准确地理解和讲述非遗故事,在潜移默化中助力非遗文化的传播。

7月14日,一场充满思想碰撞的非遗交流座谈会热烈开展。三雕传承人任清文、烫画传承人郝怀玉、刺绣传承人赵程辉及非遗研究学者杨老师与实践团成员们齐聚一堂。传承人们深情分享了自己与非遗结缘的历程,那些与非遗相伴的岁月,有坚守的艰辛,也有收获的喜悦。在互动环节,团队成员们积极提问,就非遗传承面临的难点以及创新方向与传承人深入探讨。思想的火花在交流中迸发,成员们对非遗文化价值与传承意义的理解也越发深刻,更加坚定了传承与保护非遗的信念。

7月15日,在烫画传承人郝怀玉指导下,成员们体验烫画技艺,从线条歪扭到能勾勒流畅轮廓,感受非遗技艺的精妙与匠心。

7月16日,实践团队走进灵石县博物馆与非遗馆。在博物馆里,从古老的青铜器到精美的陶瓷器,再到各式各样的传统手工艺品,每件展品都如同一本厚重的史书,承载着当地悠久的历史,向人们诉说着过去的故事。随后,成员们来到非遗馆,多媒体演示生动展现了非遗技艺的制作过程,实物展示则让大家近距离感受非遗作品的精美。在这里,灵石县丰富多样的非物质文化遗产全方位地呈现在成员们眼前,让他们对当地非遗有了更系统、更深入的认识。

7月17日,实践团队重点专访了三雕传承人任清文老师。走进他的工作室,各式刻刀与半成品木雕堆积如山,仿佛在无声地诉说着他对木雕技艺的执着。随后,团队又采访了烫画传承人郝怀玉老师与布艺传承人梁世红老师,从他们的言语与神态中,都能感受到对非遗的赤诚热爱与坚守。

此次实践活动虽已圆满落幕,但留给成员们的收获无比宝贵。他们用文字与镜头,细致地记录下非遗技艺的点滴以及传承人的坚守故事。在与传承人的深度交流和技艺体验中,成员们触摸到了非遗所蕴含的历史记忆,深刻认识到:非遗并非束之高阁、远离现代生活的古董,而是能够与现代社会相融合、焕发新生命力的宝贵财富。实践团成员们纷纷表示,将认真梳理此次实践所得,通过校园宣讲、线上分享等多种形式,让更多人了解灵石非遗的独特魅力。同时,他们也会结合自身专业所长,为非遗的创新发展贡献智慧与力量,让匠心薪火在新时代继续延续,照亮非遗传承的未来之路。

(拟稿:刘立桥 初审:夏雨桃 复审:陈发东 终审:温媛媛)